身体の健康状態を把握するために行う健康診断。誰もが受けたことのあるものですが、意外と知らないことも多いもの。この記事では健康診断に関連する素朴な疑問をQ&A方式で紹介します。

(監修:一般財団法人 沖縄県健康づくり財団)

Q:健康診断の直前対策の方法ってあるの?

どれくらい前から対策したら改善する?

A:健診はあくまでスタート。ありのままの健康状態を把握して

健康診断の1週間くらい前から普段の食生活や生活習慣を見直し、健診結果の改善を図るという人も少なくないはず。生活を見直し、改善しようとすることはもちろん素晴らしいことですが、健診を終えた途端にもとの良くない生活に戻してしまえば意味はありません。

健康診断は、ゴールと捉えるのではなく、あくまでもスタート。健診結果に悪いところがある場合は、原因となっている生活習慣をこつこつ見直し、次の健康診断で改善できるようつとめましょう。健康状態が改善しているか確認したい場合は、半年以内を目安に医療機関で検査を受けるのもおすすめです。

Q:がん検診にはどんな種類がある?

A:主に5種類あります!

市町村役場が中心となり行なっているがん検診。昔は不治の病と考えられていましたが、現在は早期発見・早期治療で多くのがんの治療が可能です。がん検診は、自覚症状のない時点で、がんを早期発見し早期治療につなげることが最大の目的。市町村では主に以下の5種類の検診が行われています。 「胃がん検診」「子宮頸がん検診」「肺がん検診」「乳がん検診」「大腸がん検診」

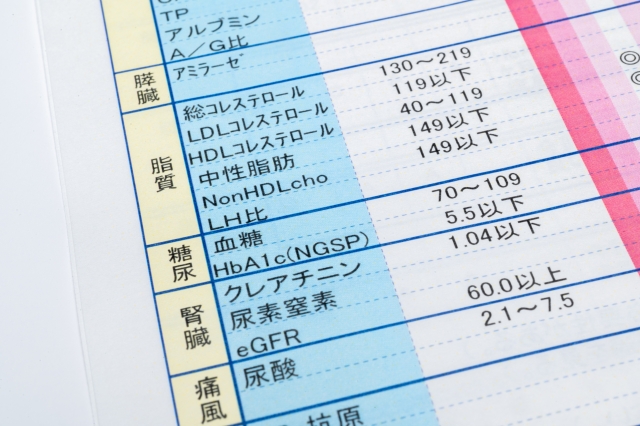

検診の間隔や検査方法は、下記の表を参考に。

検診対象者には市町村から通知や告知があることがほとんどですが、詳しくはお住まいの窓口にご相談を。沖縄県のHPでも窓口一覧を見ることができます。

リンク:沖縄県内におけるがん検診

参考:日本医師会HP 知っておきたいがん検診

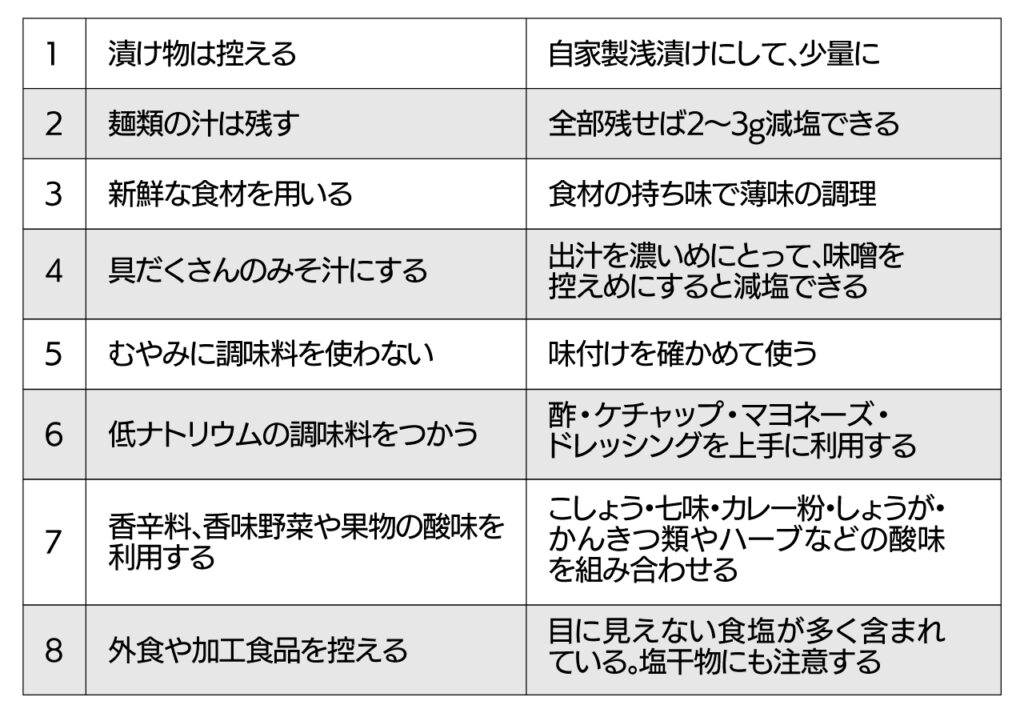

Q:高血圧を予防する方法は?

A:日々の計測と、規則正しい生活習慣を心がけて

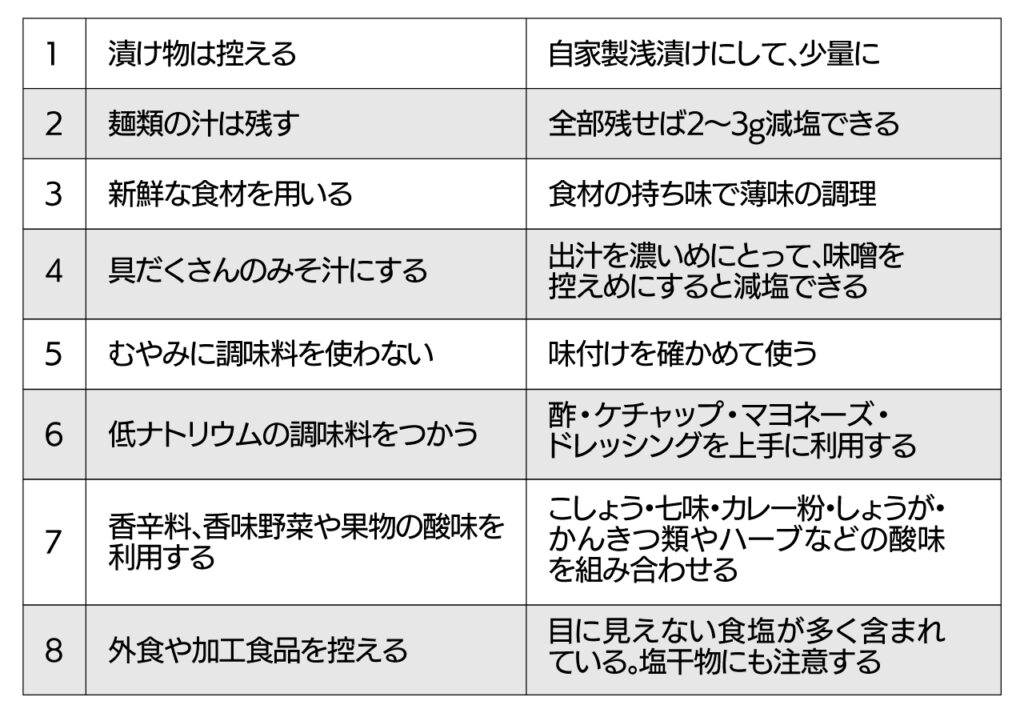

厚生労働省によると、高血圧の予防に欠かせないのは食塩の取りすぎを防ぐこと。例えば、醤油や塩、ソースやドレッシングなど、味付けに使う調味料はいつもより控えめにしたり、料理には出汁や、生姜や大葉など、ニンニクといった香味野菜を上手に使うことで、食塩の量を減らしても美味しくなるのでおすすめ。そのほかの減塩のポイントは以下を参考にしてみてください。

また、食事だけでなく、適度な運動習慣も高血圧予防にとても効果的。ジョギングやウォーキング、水泳、サイクリングなど、適度な運動は、血液の循環を良くし、しなやかで健康的な血管をつくるのに役立つことがわかっているそう。

忙しくて運動ができないという人でも、階段を使う、家の周りを10分間散歩するなど無理のない範囲で、少しずつ身体を動かす時間を増やすことが大切です。

高血圧、あるいは血圧が高めの傾向であることを指摘されたら、自宅で普段の血圧を測定し、その推移をみてみましょう。

血圧は、イライラしていたり、緊張していたりすると変動しやすいため、正確な血圧値を測るためには、楽な姿勢で座り、5~6回深呼吸をしてから測るのがおすすめ。

測るタイミングは、起床時と就寝前(寝る前)など、毎日一定にし、排尿を済ませてから行いましょう。

数値はノートなどに記入しておき、医療機関を受診する際に持参すると良いでしょう。

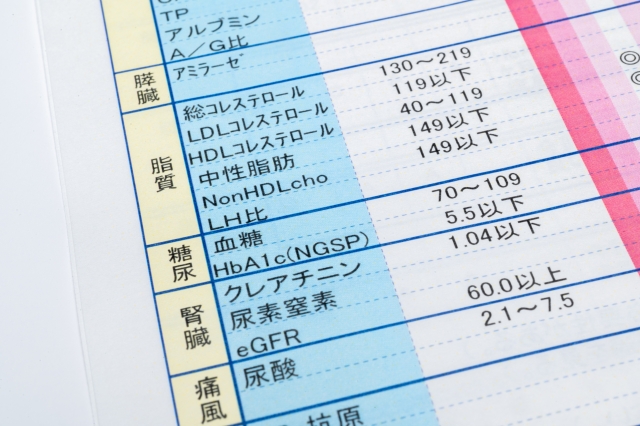

Q:健診結果表って、一度確認したら捨ててもいいの?

A:できれば捨てずに保管して、経年変化を見てほしい

健康診断結果は、5年分は手元に保存しておくのがおすすめです。結果に特に異常がなかったとしても、年齢を重ねるごとに少しずつ変化する項目もあるのでその経過を追うことが病気を予防するうえでポイント。

また、労働基準法では、事業者は従業員の健康診断結果を5年間保存することを義務付けています。

Q:健診結果で肥満度が高かったので、ダイエットしたい!

A:身体に負担のない体重減少は1ヶ月毎に体重の0.5~1%が目安

ダイエットをする際は、体重を落とすことに注目しがちですが、体重と検診結果どちらも改善したいもの。そのために大切なのは、極端な方法や無理なダイエットはおすすめできません。

例えば、食事を抜くことや、特定のものだけを食べる、特定のものを抜く、といった方法は、体重が落ちたとしても一時的である場合がほとんど。そもそも、体重が増えてしまった原因を自身の生活習慣から見つけ出し、それに対処するのが基本です。

例えば、おやつを食べる頻度が多い人はその回数を減らす、揚げ物をよく食べているという人は、揚げ物以外の品目を選ぶようにするなど、体重が増える原因を減らしていく努力をしましょう。 また、体重は早く減るほど嬉しいかもしれませんが、急激な体重減少はリバウンドにもつながりかねません。肥満症診療ガイドライン2022(日本肥満学会編)では、「複数の健康障害が改善するというわが国のエビデンスに基づき、3ヶ月から6ヶ月で現体重の3%以上を目標とする」と記載されています。1ヶ月換算では0.5~1%が目安。60kgの人なら、1ヶ月で0.3~0.6kg。少ないと思われるかもしれないが、3ヶ月続けると約1~2kg減。無理なく、コツコツ少しずつ行うことが、ダイエット成功の鍵。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

――――――――――――――――――――――――――――――――

監修 (一財)沖縄県健康づくり財団

健康診断の実施のほか、利用者の運動サポートや生活改善のアドバイスを行い、県民の健康になる習慣づくりをサポートしている。

沖縄県南風原町宮平212 https://www.ganjuu.or.jp/facility/antiaging/

■こちらの記事もおすすめ!■

・健康診断の「要経過観察」はどう対処すべき!?

・健康診断どう思う!?せきららボイス