人間が生きていくためには、毎日の食事で必要な栄養素を取り入れることが必要ですが、その中でも基本的なエネルギーをつくり出すのがkenko ISLAND61号でも特集をした三大栄養素と言われる「P・F・C」です。そもそも「P・F・C」ってどんな栄養素でどんな食材に含まれているの?普段の食事でどのように取り入れればいいの?など、基本的な知識について紹介します。

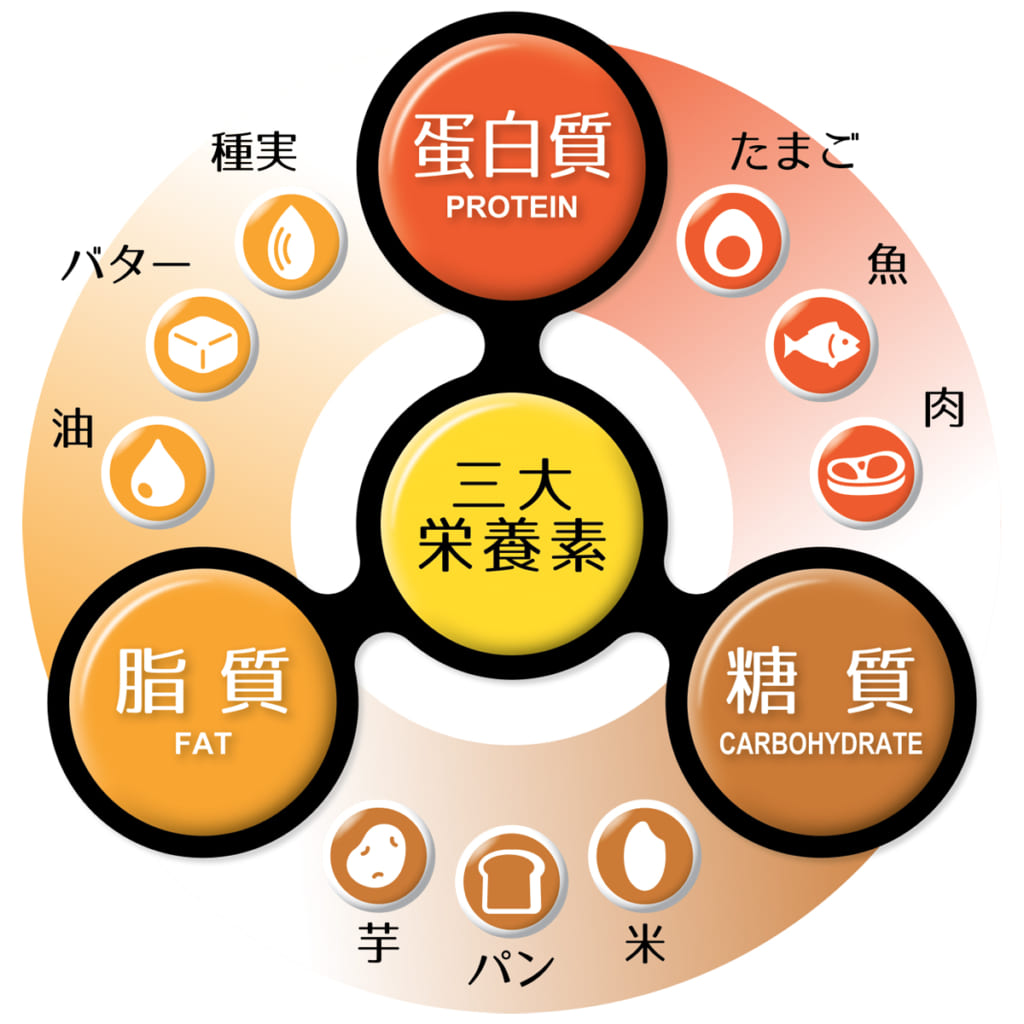

「P・F・C」はそれぞれどんな食材に含まれている?

「P・F・C」とはそれぞれ、PROTEIN(プロテイン)=たんぱく質、FAT(ファット)=脂質、CARBOHYDRATE(カーボハイドレイト)=炭水化物のこと。kenko ISLAD61号で監修およびワンパンレシピを教えてくれた、管理栄養士の大城京子さんにそれぞれの特徴と働きについてお話をうかがいました。

「炭水化物はごはんやパン、うどん、パスタなど、穀物に多く含まれ、脂質は調理油やバターなどの油、たんぱく質はお肉やお魚、卵や大豆製品などに多く含まれています」

「P・F・C」の栄養素の働きとは?

P:たんぱく質

最近はプロテイン関連商品が多く発売されるなど、何かと注目を浴びているのがたんぱく質。健康のみならず、美容やダイエット、そして免疫力強化などの観点からも重要な栄養素とされることから、メディアでも取り上げられることが多くなりました。

プロテインという言葉は、ギリシャ語で「第一にとるべきもの」という意味。その言葉通り、たんぱく質は、身体の筋肉や内臓、皮膚、髪の毛、爪、血液、骨などを構成する主要成分。それに加えてホルモンや酵素、神経伝達物質や免疫物質などの原料としても欠かすことのできないものです。

ちなみに、たんぱく質は摂取しても、運動不足だと身体が栄養素をうまく使うことができません。摂取した栄養が十分に活かされるよう、適度な運動でたんぱく質の利用効率を高めることが大事です。

F:脂質

脂質は肥満の原因になるからと、悪者イメージを持たれがちですが、細胞の表面を覆う細胞膜の成分となったり、ホルモンや消化吸収に関わる胆汁酸の原料になるほか、脂溶性ビタミンの吸収を良くする働きもあります。ただし、1gあたりのエネルギーが炭水化物やたんぱく質の約2倍と多いため、とりすぎると肥満を招いてしまいます。

「脂質は中性脂肪やコレステロールを増やして動脈硬化を進行させる」と敬遠されますが、それは主に肉の脂身やバターなどに含まれる「飽和脂肪酸」と呼ばれる脂質の構成成分によるもの。逆に、魚やオリーブオイルなどに含まれる「不飽和脂肪酸」は、種類によっては血中コレステロールや中性脂肪を減少させる働きがあるので、「脂質=良くないもの!」というイメージではなく、いろいろな油をバランス良くとることが大切です。

C:炭水化物

炭水化物=糖質、というイメージの人も多いかもしれませんが、炭水化物は「糖質」と「食物繊維」に分けられます。そのうち、エネルギー源として働くのは糖質。たんぱく質や脂質もエネルギー源になりますが、炭水化物の糖質は、すぐにエネルギーに変わるのが特徴です。糖質が不足すると基礎体力が落ちたり、疲労感が強くなるなどの弊害がある一方、摂取しすぎると余った分が体内に脂肪として蓄積されてしまいます。

一時期、食事において炭水化物を抜くダイエットが話題になりましたが、炭水化物の糖質が分解されてできるブドウ糖は、脳の活動を支える重要な栄養素。ブドウ糖が極度に足りなくなると、意識障害などを引き起こす可能性も。ブドウ糖は脳に貯蔵することができないので、食事から定期的に摂取する必要があります。

ちなみに、炭水化物のもう一つの栄養素である食物繊維は、腸内環境を整えて、便秘を予防したりコレステロールや血糖値の上昇を抑制する働きが期待されています。

バランスが大切!自分に必要な「P・F・C」の量はどのくらい?

健康を維持するための適切なPFCの摂取エネルギー比率は、たんぱく質が13〜20%、脂質が20〜30%、炭水化物が50〜65%とされています。「じゃあ、具体的に何をどのくらい食べればいいんだろう?」と悩んだら、簡単に知る方法が2つ。

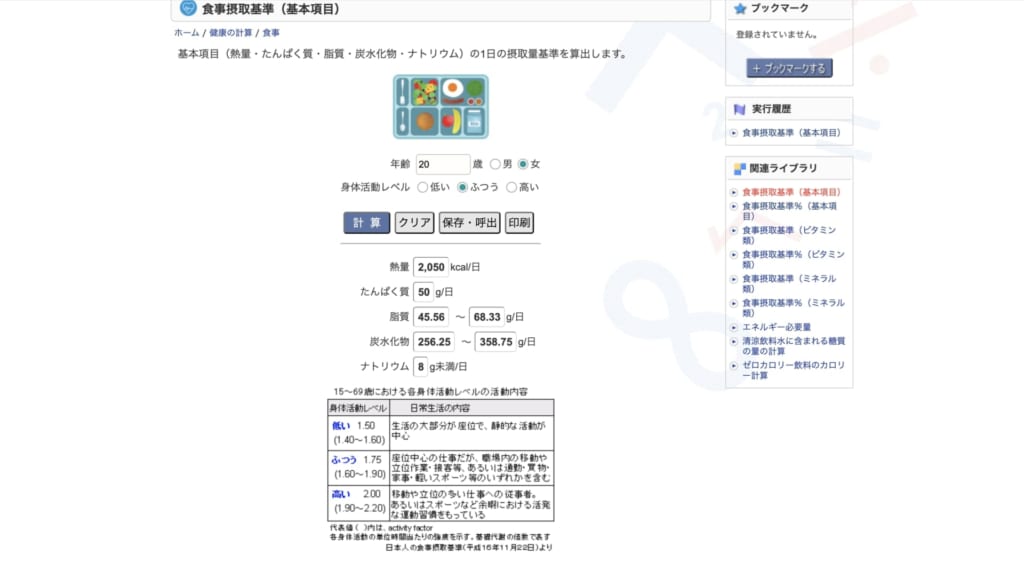

一つは、自分の年齢と身体活動レベルを入力するだけで、1日に必要なPFCを算出してくれるサイトの利用。管理栄養士の大城さんも使っているという「ke!+san」サイトを教わりました。

https://keisan.casio.jp/exec/system/1183426410

算出された必要量を目安に、日々の食事で栄養素の量を意識していきます。

例えば、20歳の女性、身体活動レベルが「ふつう」の場合、必要な栄養素は以下と算出されます。

1日にたんぱく質を50g摂取したい場合、例えば以下のような内容を食べれば、必要量がおおよそ摂取できるということ。(( )内はたんぱく質の量)

・鶏ささみ1.5本(24.6g)

・たまご1個(12g)

・木綿豆腐半丁/150g(10.5g)

・ヨーグルト1個/100g(4g)

食品に含まれている栄養素の量を知るには、文部科学省の「食品成分データベース」をチェック。パッケージに栄養成分が書かれているものも多いので、確認する習慣をつけると、どんな栄養素がどのくらい入っているのか、覚えられるようになってきます。

https://fooddb.mext.go.jp/index.pl

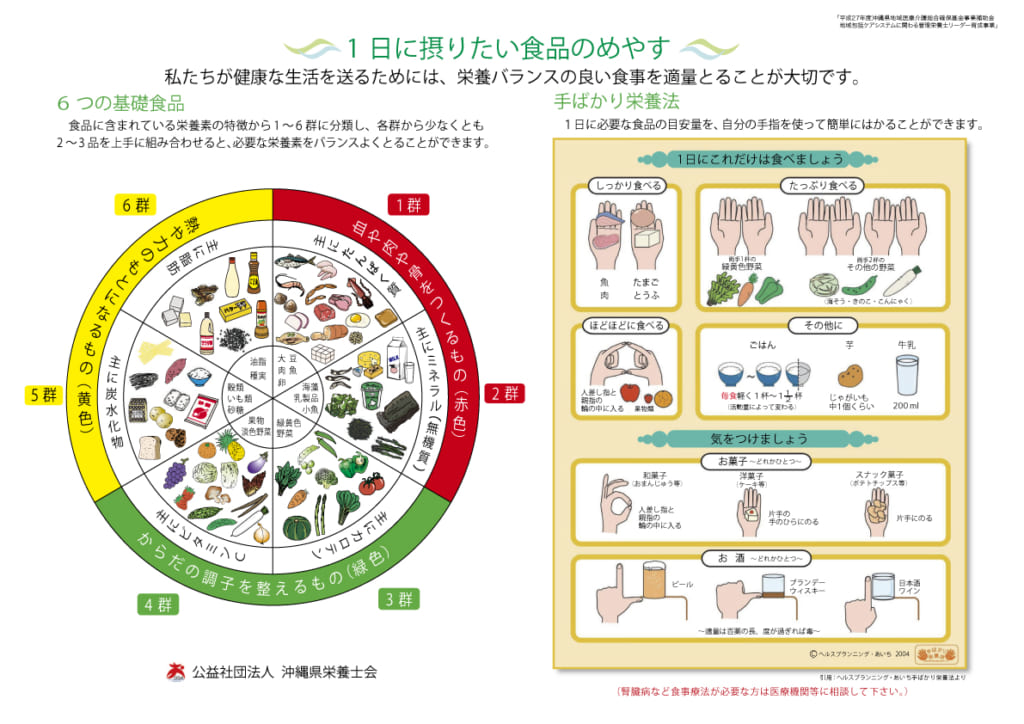

そしてもう一つの方法は、「手ばかり栄養法」。一人一人体格が違うように、手の大きさも異なるもの。「私たちも栄養指導でよく使いますね」と大城さんが言うように、自分の手のひらを使って、必要量を把握する方法です。

ごはんは1食あたり両手に一杯、たんぱく質は1日あたり両手のひらにのる量と、大まかなイメージを持っておくことで、大体の必要量が把握できます。

沖縄県栄養士会「1日に摂りたい食品のめやす」

「どんな食品にどんな栄養素が含まれているかを、ある程度知るまではちょっと難しいかもしれませんが、まずはできるだけいろんな種類の食品を食べることと、いろんな調理法のメニューを選ぶようにするといいかもしれません。それだけで幅広い栄養素が摂取できるはずなので」と大城さん。

栄養素を意識することに慣れるまでは、難しいと感じることもあるかもしれませんが、「P・F・C」の量は1食ごとで考えなくても、1日のトータルでバランスが取れればOK。例えばお昼に脂質をとりすぎてしまったら、夕飯は少なめにするなどで調整することができます。最初は無理せず、できることから始めてみるのが長く続けられるポイントです。