誰もが忙しく過ごしている毎日。そんな中で、首こりや肩こり、手足の冷えなど、ちょっとした不調を抱えているという方も多いのではないでしょうか。「kenko ISLAND 66号」では、そんな日々の不調を解消するストレッチを紹介しています。

今回は、本誌では取り上げられなかったストレッチや、不調を解消するコツを伝授。仕事や作業の合間、ちょっとしたスキマ時間にできる「ちょいトレ」も紹介するので、ぜひ生活の中に取り入れてみてくださいね。

不調を解消・予防するストレッチ

手足の冷えや腰痛予防に効果的

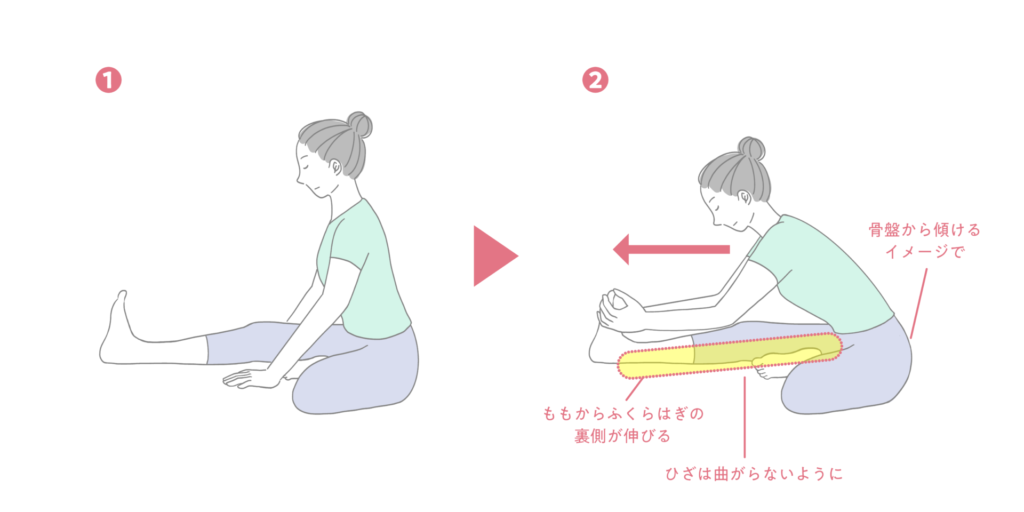

ハムストリングスストレッチ

手足の冷えの原因は様々考えられますが、長時間同じ姿勢でいることによる筋肉の緊張で血流が滞っているケースも多々あります。その際は、ストレッチが有効です。お尻の付け根から太もも裏、ひざ裏あたりまで(ハムストリングス )伸ばすことで、血液の循環を促すことができます。

また、意外と思われるかもしれませんが、この部分の筋肉が硬くなってしまうと腰痛の要因にもなりやすいので、腰痛改善・予防したい方にもおすすめです。

①背すじを伸ばし、床に座る。①左ひざは内側に曲げ、右足は外側に伸ばす。

②背すじを伸ばしたまま、上体を骨盤から傾けるイメージで、右足の爪先に両手を伸ばし、ひざ裏〜もも裏あたりの伸びを意識したままキープ。(20〜30秒キープ×2〜3セット)

ポイント

・伸ばしたひざが曲がらないように、まっすぐを維持。

・伸ばす際、反動はつけないこと。ゆっくりと伸ばそう。

いろんな不調をまとめて解消・予防!

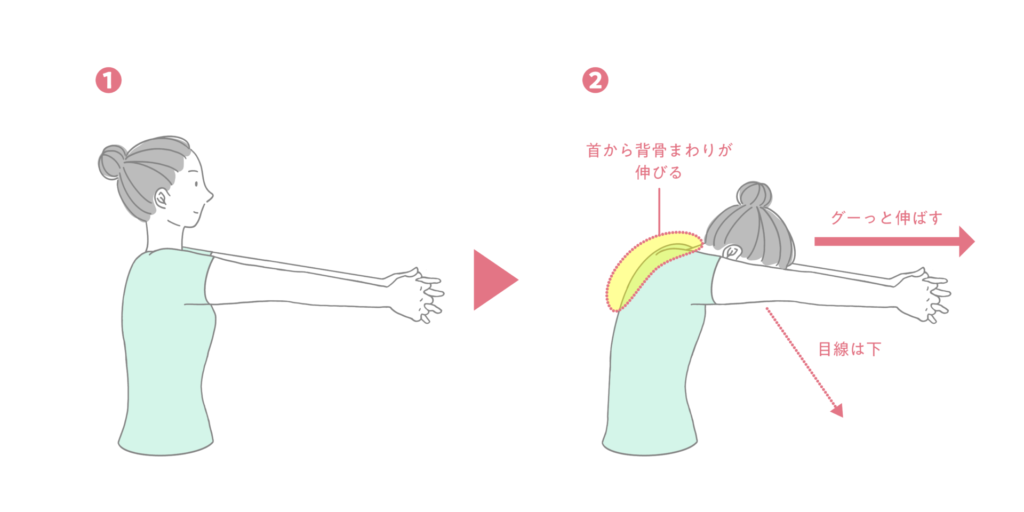

背中グググっとストレッチ

日本人の多くが感じているという首こり・肩こり、そのほか、自律神経系の不調が原因のひとつとも考えられている、だるさやイライラ、不眠など、あらゆる不調を解消・予防へつなげるストレッチ。

また、長時間同じ姿勢でいることや、ストレスなどによって、背中の筋肉が硬く張りやすいため、しっかりとほぐしてリラックスさせましょう。自律神経の乱れを整えやすくする効果も期待できます。

①背すじを伸ばして立ち、両手を前に伸ばして組む。

(イスに腰掛たり、正座の姿勢でもOK)

②下を向くようにして頭を倒し、両手をグッと前に伸ばす。このとき、肩甲骨の内側が伸びていることを意識して。

③この姿勢が痛くない人は、さらに背中の上側を丸めていき、両手をさらにグッと前に伸ばす。肩から背中全体が伸びるのを感じて。(20〜30秒キープ×2〜3セット)

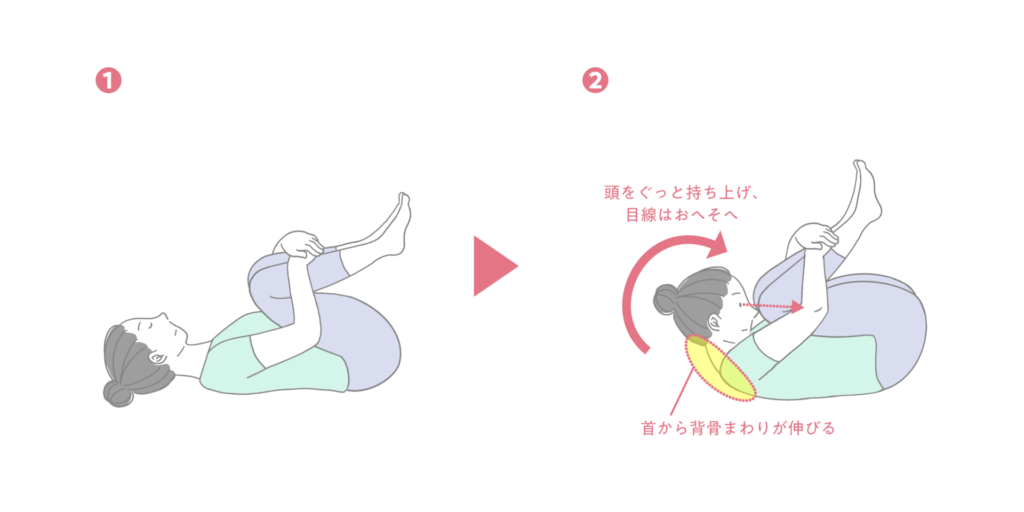

生理痛やだるさの解消に

ひざ抱えストレッチ

ストレッチ②のように、自律神経の働きを整える効果が期待できる、背中を伸ばすストレッチをご紹介。

①床に仰向けに寝そべり、両手で膝を抱えて胸に近づける。

②頭を持ち上げ、ひざにグーっと近づけていく。このとき、首の後ろから肩、背骨まわりの伸びを意識してキープ。(20秒程度×2〜3セット)

すきま時間に取り入れたい、

ワンステップ!不調解消ちょいトレ・ちょいスト

ストレッチはいつやってもO K。ゆったりリラックスしたい時に取り入れるのもおすすめです。また、誌面や上記で紹介したストレッチにプラスアルファとして、少し身体を動かすことで血流の滞りを改善し、不調を解消・予防に効果的なちょいトレ・ちょいストレッチをご紹介します。

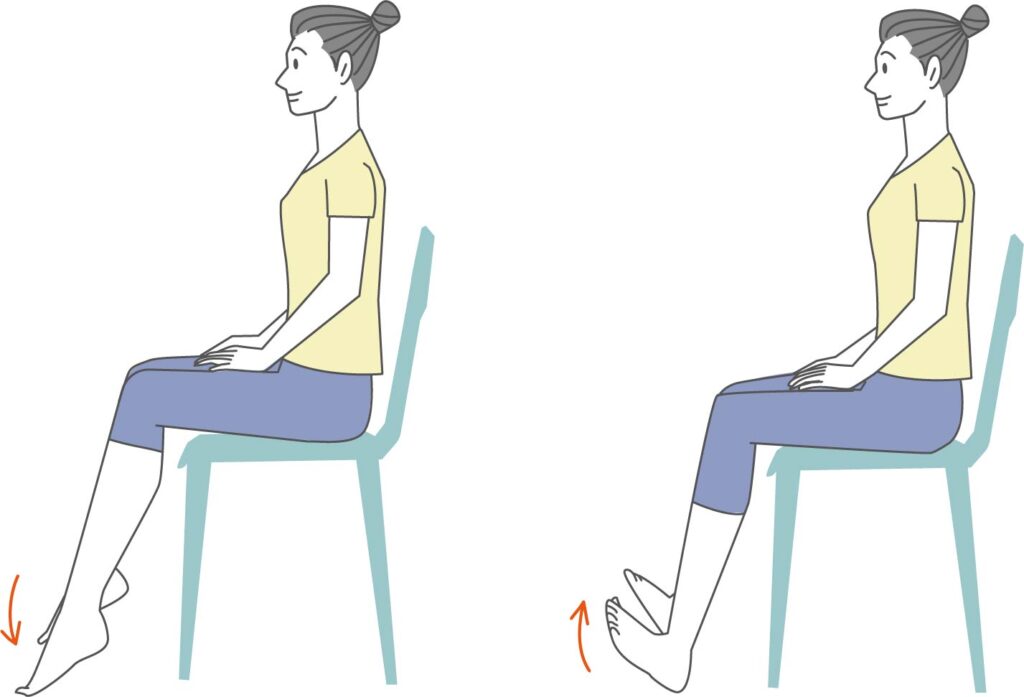

足のむくみ、冷え解消ちょいトレ

①背すじを伸ばして椅子に腰掛けた状態で、足裏はきちんと床につける。

②両方の爪先は床につけた状態で、両かかとを上げたり下げたりする。このとき、ふくらはぎの筋肉を動かしているイメージをして。(10〜20回を目安に)

③今度は、両かかとを床につけたまま、爪先を上げたり下げたりする。(10〜20回を目安に)

ふくらはぎは第二の心臓と呼ばれ、足の血流を心臓に戻すポンプの役割も担っています。

かかとを上げ下げすることで、足の筋肉を刺激し、滞った血流をアップさせる効果が。

デスクワークや家事の合間などでも、さりげなくできるのでおすすめです。

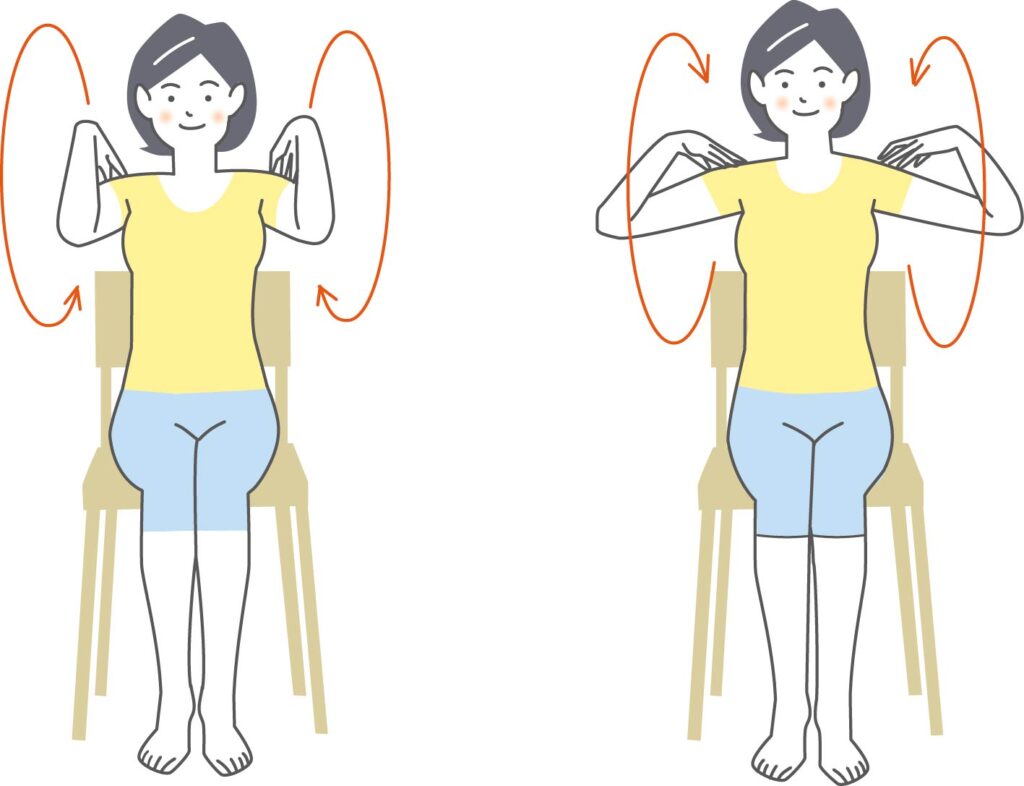

肩まわりのこり解消ちょいトレ

①座った状態、または立った状態で背すじを伸ばす。

②両肩に手を添え、肩から指先が離れないようにしながら、ひじで大きく円をかくように肩を後ろに回す。同様に肩を前に回す。(各10回ずつ)

※肩甲骨が大きく動いていることを意識して。

ストレッチや、ちょいトレなど、仕事や家事の合間など、スキマ時間を見つけて習慣的に行うことで、不調の予防につながります。

気になったものをぜひやってみてくださいね。

――――――――――――――――――――――――

監修:上里慎一郎さん

アスレティックトレーナー、鍼灸師。沖縄県内の整形外科ロクトの、ロクト リ・スポーツ メディカル&コンディショニングセンターで、日々患者さんのケアにあたっている。

https://www.big-advance.site/c/172/2521